Как увеличить продолжительность жизни после инсульта: восстановление и профилактика повторного приступа. Реабилитация после инсульта в домашних условиях и в стационаре После инсульта не

Читайте также

Обновление: Октябрь 2018

В настоящее время огромной проблемой является не только смертность от инсультов, но и высокий процент инвалидизации. Реабилитация для людей, перенесших инсульт очень важна, так как позволяет снизить этот процент, а также уменьшить глубину неврологического дефицита.

Реабилитационные мероприятия позволяют уменьшить зависимость пациента от посторонних, что повышает его качество жизни, а также важно для его родственников.

В данной статье мы рассмотрим какие именно могут быть последствия перенесенного инсульта, какие существуют возможности, для их коррекции. Вам станут известны преимущества прохождения реабилитационных мероприятий в стационаре, а также какие существуют противопоказания для этого и что вы сможете сделать дома.

Нейропластичность или почему можно восстановиться после инсульта

Задачей нейрореабилитации является восстановление или, при отсутствии возможности полного восстановления, частичная компенсация нарушенных функций нервной системы.

В основе этого лежат сложные механизмы нейропластичности. Нейропластичность – это способность нервной ткани к перестройке, наступающей после ее повреждения.

Следует помнить, что так зона мозга, которая пострадала в результате ишемического или геморрагического инсульта не восстанавливается. Те нервные клетки, которые погибли не восстановятся. Новые нейроны также не появляются. Поэтому восстановление возможно только за счет того, что другие нейроны возьмут на себя функцию утраченных. Происходит это за счет тех нейронов, расположеных рядом с очагом поражения, в которых не произошли необратимые изменения. Данный процесс долгий, в это время происходят различные перестройки как на структурном, так и на биохимическом уровне. Также необходимо учитывать, что при большом поражении головного мозга полного восстановления ждать не стоит, так как возможности нейронов к нейропластичности не безграничны.

Считается, что эти процессы могут идти в течение года, после инсульта, наиболее активно, в первые месяцы. Поэтому реабилитационные мероприятия должны начинаться как можно раньше, даже в остром периоде инсульта, уже в первые дни, настолько насколько позволяет состояние пациента.

Восстановление утраченных функций

Последствия острого нарушения мозгового кровообращения могут быть разными, это зависит от того, где локализуется очаг поражения головного мозга. При поражении центров, отвечающих за движения, будет утрачена полностью или частично способность двигать конечностями с противоположной очагу стороны. При поражении речевого центра будет нарушена речь или может отсутствовать совсем. По такому же принципу можно соотнести все остальные неврологические нарушения, появляющиеся в результате инсульта. Далее более конкретно рассмотрим возможные неврологические синдромы.

- Гемипарез или гемиплегия – нарушение двигательной функции.

- Гемипарез – частичная утрата силы в конечностях с одной стороны (только справа или только слева).

- Гемиплегия – полная утрата возможности двигать конечностями с одной стороны.

Нарушение двигательной функции может проявляться мышечной слабостью, приводящей к ограничению объема движений вплоть до полной их неподвижности в пораженных конечностях. В легких случаях нарушение двигательной функции может проявляться неловкостью движений и быстрой утомляемостью.

Нередко может развиваться атрофия мышц в пораженных конечностях. Связано это с тем, что мышцы этих конечностей не имеют необходимой нагрузки, вследствие чего атрофируются, что усложняет процесс реабилитации. Поэтому с первых недель необходимо проводить гимнастику активную или пассивную, при невозможности проведения активной гимнастики из-за глубокого пареза, когнитивных нарушений или нарушения уровня сознания. Наилучшим вариантом для проведения такой гимнастики является врач лечебной физкультуры.

Также к нарушениям двигательных функций относится спастичность. Это повышение мышечного тонуса в пораженных конечностях. Этот аспект также требует внимания, так как имеет отрицательное влияние на реализацию движений, восстановление ходьбы и самообслуживания.

При выраженной спастичности формируется привычное патологическое положение конечности. При повышенном мышечном тонусе сложно разогнуть конечность или, например, пальцы кисти. Это грозит также появлением сгибательных контактур – ограничения пассивных движений в суставе. При выявлении данной проблемы необходима регулярная лечебная гимнастика, профилактика формирования привычного положения конечности, например, если ввиду спастичности пальцы кисти постоянно согнуты, необходимо здоровой рукой или с помощью постороннего разгибать их и фиксировать в таком положении. Также эффективно применение ортезов.

В некоторых случаях лечащий врач может назначить некоторые препараты, помогающие временно снизить повышенный тонус мышц, но это будет малоэффективно или не эффективно совсем при сформированных контрактурах.

Чаще всего, при полушарном инсульте, восстановление движений происходит сначала в нижней конечности, затем в верхней, позднее всего в кисти, это связанно с особенностями кровоснабжения головного мозга. Но данная закономерность не является 100-процентной. Все может быть индивидуально. Восстановление движений может начаться уже в первые дни после инсульта. Однако, если динамика отсутствует в течение месяца, то прогноз на дальнейшее восстановление движений весьма сомнителен. Наиболее эффективным временем для двигательной реабилитации является первые 3-6 месяцев от начала инсульта.

Основные методы двигательной реабилитации

Лечебная гимнастика

Лечебная гимнастика включает в себя физические упражнения, направленные на общую тренировку организма, тренировку толерантности к физической нагрузке, а также специальные упражнения, направленные на восстановление утраченных функций.

Комплекс физических упражнений, проводимых врачом ЛФК подбирается индивидуально исходя из двигательного дефицита конкретного пациента. Упражнения направлены на увеличение мышечной силы, увеличение объема движений в суставах, снижение мышечного тонуса, улучшение координации, обучение стоянию и ходьбе.

Восстановление ходьбы проходит в несколько этапов: имитация ходьбы лежа, сидя, обучение стоянию и удержанию равновесия, обучение ходьбы с 4-опорной тростью в пределах палаты, обучение ходьбе по лестнице, ходьба вне помещения. В ходе восстановления ходьбы важным моментом является правильная постановка ноги. Не редко в результате инсульта теряется навык ходьбы, в этом случае необходимо контролировать положение стопы, коленного и тазобедренного суставов. Как это правильно делать знают врачи лечебной физкультуры.

Не стоит ожидать, что человек с глубоким поражением двигательных функций сразу сможет ходить. Для этого требуется длительное время, работа специалистов и работа самого пациента. Восстановление функции ходьбы возможно не всегда, это зависит от многих факторов – от мотивации самого пациента до объема поражения головного мозга. Нередко можно встретить человека, который уже спустя годы еще плохо ходит после инсульта, часто дефицит может сохраняться на всю жизнь. Но реабилитация помогает уменьшить этот дефицит до минимально возможного.

Вертикализиция

Вертикализация подразумевает приведение пациента в вертикальное положение насколько позволяет двигательный дефицит. Минимальным уровнем вертикализации считается поднятие головного конца кровати. Далее положение полусидя в кровати, затем положение сидя в кровати, затем сидя в кровати или кресле со спущенными ногами. Начинать вертикализацию необходимо с первых дней и продолжать ее непрерывно, если общее состояние больного позволяет это делать.

Важность данных мероприятий сложно переоценить. При длительном нахождении в горизонтальном положении отсутствует работа мышц спины, конечностей, изменяется тонус сосудов и чем дольше больной находится только в горизонтальном положении, тем сложнее будет в дальнейшем его научить сидеть и «приучить» его сосуды к вертикальному положению.

Ортезотерапия

Ортезотерапия – это применение специальных фиксирующих функциональных приспособлений. Необходимы они для временной иммобилизации отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата. Эффективны при лечении контрактур, а также для облегчения восстановления движения и обеспечения стабильности в процессе улучшения функции ходьбы, например, для защиты коленного сустава или голеностопного сустава. Необходимость применения данного метода определяет врач ЛФК.

Массаж

Массаж может помочь при борьбе со спастичностью в конечностях, а также для улучшения трофики тканей. Но данный метод является лишь вспомогательным. Так как доказано, что те методы, применяемые в реабилитации, в которых пациент не принимает активного участия, эффекта практически не дают.

Физиотерапия

Физиотерапия включает в себя электростимуляцию. Этот метод используется для профилактики атрофий и уменьшения спастичности. Обеспечивает тренировочный эффект. Данный метод не научит сокращаться мышцы произвольно, он лишь профилактирует атрофию мышечной ткани. Не следует считать, что это восстанавливает движения.

Полное или частичное восстановление двигательных функций возможно при совместной работе пациента, врача лечебной физкультуры и врача невролога.

Гипестезия – нарушение чувствительности

При поражении зоны головного мозга, отвечающей за чувствительность, развивается гипестезия – снижение чувствительности. Ее снижение будет проявляться в конечностях, противоположных стороне очага поражения.

Чувствительность, как правило, восстанавливается дольше, чем движения в конечностях, это связано с особенностями строения чувствительных нервных волокон.

Для восстановления чувствительности может применяться тактильная стимуляция – раздражение холодной температурой, вибрацией, давлением. Некоторую роль играет и лечебная гимнастика, способствующая осознанию положения конечности в пространстве.

Нарушения координации

При поражении мозжечка развиваются нарушения координации – точности и согласованности движений. Проявляться они могут по-разному: нарушением устойчивости при стоянии или ходьбе, нарушением координации движений, тремором. У ряда больных наблюдается выраженное нарушение функции ходьбы вследствие поражения мозжечка. При этом сила в конечностях может быть полностью сохранна, объем движений полный, но при выполнении целенаправленных действий (ходьба, вставание, попытка самостоятельно поднести ложку ко рту) выявляются значительные нарушения.

Реабилитация таких пациентов заключается в двигательной активизации, тренировке равновесия, обучении двигательным навыкам, тренировке мелкой моторики. Большая роль в решении данной проблемы отводится лечебной гимнастике. Применяется специальный комплекс упражнений, направленный на:

- Повышение точности движений

- Улучшение координации движений

- Тренировку равновесия и обучение ходьбе

- Тренировку мелкой моторики и различных кистевых захватов

При сопутствующем головокружении применяется медикаментозная терапия, направленная на улучшение кровообращения головного мозга и на подавление возбудимости вестибулярных центров. Препарат, дозы и схему приема назначает исключительно врач.

Нарушения речи

Нередко можно столкнуться с тем, что человек не говорит после инсульта, нарушения речи появляются у большинства пациентов, в той или иной степени. Речевые расстройства возникают при поражении речевых зон коры головного мозга, подкорковых структур или проводящих путей.

Существуют разные виды подобных нарушений:

- Афазия – системное расстройство речевой деятельности, возникающее при повреждении речевого центра левого полушария у правшей и правого – у левшей. Афазия часто сопровождается нарушением письма (аграфией) и чтения (алексией). Афазии также подразделяются на несколько типов, в данной статье будут указаны лишь основные, наиболее часто встречающиеся:

- Моторная афазия – нарушение речевой деятельности, проявляющееся в трудности или невозможности произношения звуков, слогов, слов. Вторично может сопровождаться нарушением понимания речи другого человека.

- Сенсорная афазия – проявляется нарушением различения специфических звуков речи, соответственно, проявляется непониманием речи окружающих. Как следствие, пациент отвечает неверно на поставленные вопросы, речь дезорганизована, состоит из набора несвязанных между собой слов.

- Амнестическая афазия – нарушение называния предметов, человек может описать для чего существует данный предмет, но не помнит его названия.

- Дизартрия – нарушение произношения слов вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата. Распада речевой системы не происходит, но страдает четкость звукопроизношения, артикуляция, фонация и интонационная окраска речи. Нарушения могут выраженными вплоть до того, что окружающие не смогут понимать речь больного.

Реабилитацией таких больных должен заниматься только профессионально обученный логопед. Специалисты проводят коррекционные занятия с такими пациентами, подбирая упражнения индивидуально исходя из типа речевого нарушения. В одних случаях необходимы «растормаживающие» и стимуляционные методики, в других, наоборот, необходимо затормозить некоторые процессы. Параллельно с занятиями по восстановлению речи проводятся и упражнения по восстановлению чтения и письма. Логопед обучает правильной артикуляции, пониманию речи.

Также может проводится гимнастика мышц зева и глотки, артикуляционных мышц, массаж этих мышц, обучение координации дыхательных движений.

Реабилитационные мероприятия по коррекции речи необходимо начинать как можно раньше, еще в острой стадии заболевания. Это способствует более быстрому восстановлению речи. Следует настроиться на то, что при грубых нарушениях восстановление речевой функции процесс длительный. Если пациент не разговаривает после инсульта, то времени потребуется много, восстановление не будет ограничиваться временем пребывания в стационаре, но и потребует привлечения специалистов на амбулаторном этапе. Возможны занятия на дому или в поликлинике с частотой не менее 2-3 раз в неделю.

Нарушения глотания

Дисфагия – нарушение акта глотания, сопровождающееся поперхиванием при приеме жидкой или твердой пищи.

Данная проблема очень актуальна для пациентов, перенесших инсульт, но не всегда ей уделяется достаточно внимания. Состояние, когда больной не глотает после инсульта или глотает с затруднением опасно рядом осложнений, о которых будет сказано ниже.

При повреждении центра глотания возникают дисфагии разной степени и требуют разных мероприятий по коррекции нарушения и обеспечению безопасности пациента.

У каждого пациента с инсультом необходимо проводить оценку глотания. В сложных случаях для диагностики дисфагии могут применяться эндоскопические методики.

При поперхивании или любом дискомфорте, возникающем во время питья или принятия пищи необходима консультация специалиста и подбор индивидуальной диеты.

Диета заключается в определенной консистенции пищи, подходящей конкретному пациенту. При поперхивании самой густой пищей, устанавливается назогастральный зонд и кормление происходит только с его помощью. Применяются специальные смеси для питания. В таком случае нельзя принимать ничего через рот! Всю пищу и питье пациент получает только через зонд. При отсутствии коррекции нарушения в течение длительного время применяются хирургические методики, устанавливается гастростома.

При нарушениях глотания средней или легкой степени подбирается консистенция пищи и питья и соблюдается неукоснительно. Супы могут быть в виде крема или пюре, питье в виде киселя, если данная консистенция подходит по результатам обследования специалистом. При необходимости в пищу могут добавляться специальные загустители, для создания более густой консистенции.

При дисфагии никогда нельзя давать обычную жидкость (вода, чай, сок) без загустителя!

Большая значимость этого вопроса связана с возможностью попадания питья и пищи в дыхательные пути – аспирации. Именно об аспирации свидетельствует поперхивание.

К осложнениям, связанным с дисфагией относятся:

- Трахеобронхит

- Пневмония

- Эмпиема легкого

- Нарушение дыхания

- Истощение, обезвоживание организма

- Синуситы

В условиях пересеянного инсульта, особенно, если состояние пациента не позволяет ему активно самостоятельно передвигаться, вероятность возникновения воспалительных осложнений очень велика. Именно поэтому питанию таких больных должно уделяться большое внимание. Приготовление пищи для них должно быть с учетом степени дисфагии и подобрано специалистом.

Реабилитация больных с дисфагией не обладает большим количеством возможностей. К ним относятся:

- Индивидуальный подбор консистенции пищи и жидкости.

- Упражнения, направленные на тренировку мышц глотки, рта, гортани, которые должны проводиться специалистом.

- Физиотерапия – электростимуляция мышц, участвующих в акте глотания.

Возможность изменения консистенции употребляемой пищи определяется врачом или специалистом по глотанию, а не пациентом или его родственниками!

Когнитивные нарушения

Одним из последствий инсульта является нарушение когнитивных функций. Частота и глубина таких нарушений коррелирует с возрастом пациента. Если нарушение мозгового кровообращения произошло на фоне имеющегося когнитивного дефицита, то будет усугубление имеющихся симптомов и, вероятно, появление новых.

К нарушениям когнитивных функций относят:

- Дефицит внимания, нарушение способности к быстрой ориентации в меняющейся обстановке.

- Снижение памяти, чаще краткосрочной.

- Быстрая истощаемость психических процессов.

- Замедленность мышления.

- Сужение круга интересов.

Выделяют 3 степени когнитивных нарушений:

- Легкая степень – минимальный когнитивный дефицит, пациент выполняет инструкции, ориентирован в месте и пространстве, контролирует свое поведение, но имеются нарушения концентрации внимания, запоминания нового материала, снижение умственной работоспособности.

- Средняя степень – может быть нарушена ориентация в месте, пространстве, умеренное снижение оперативной памяти, ошибается в выполнении двухэтапных инструкций.

- Тяжелая степень – деменция. Выраженные нарушения памяти, интеллекта, внимания, социальная дезадаптация.

Более тщательно таких пациентов обследует нейропсихолог и подбирает необходимые упражнения на тренировку памяти, мышления для конкретного пациента. При необходимости, могут назначаться противодементные препараты, требующие длительного приема.

Эмоционально-волевые нарушения – постинсультная депрессия

Нередко одним из последствий инсульта становится депрессия. Многие родственники больных считают эту проблему несущественной или отрицают ее наличие вовсе, для них гораздо важнее, чтобы восстановились движения, речь. Но такое отношение к данной проблеме влечет за собой последствия. Очень часто на фоне депрессии восстановление утраченных функций идет медленно, занятия становятся неэффективными. При депрессии снижается мотивация вплоть до ее полного отсутствия, усиливаются имеющиеся когнитивные нарушения, пациент не может и не хочет понимать задания, инструкции. Пациент становится адинамичным, заторможенным. При пассивном участии больного эффективность реабилитации минимальна.

Также может снижаться аппетит, но, если пациент не ест после инсульта, это ведет к нутритивному дефициту, что также осложняет процесс реабилитации.

Причиной постинсультной депрессии может быть, как поражение определенных зон головного мозга, так и осознание глубины проблемы при сохраненной критике.

В этой ситуации требуется не только помощь психолога, но и прием антидепрессантов. Курс лечения должен быть длительным не менее 6 месяцев.

Эрготерапия

Эрготерапия – это область физической реабилитации, которая помогает человеку в адаптации к условиям окружающей среды, также в восстановлении движений в верхних конечностях, путем работы со специальными тренажерами и игровыми заданиями (конструкторы, мозаики, «шнуровки»). Также задачей эрготерапевта является обучение утраченным бытовым навыкам.

Человек перенесший инсульт, имеющий недостаточную силу и объем движений в руке, ограничен в бытовых возможностях, что негативно влияет на качество его жизни. Поэтому восстановление функций верхней конечности, а особенно кисти, является одной из важнейших задач.

Эрготерапевт обучает навыку самостоятельного одевания, это возможно даже при полном отсутствии движений в одной руке. Также обучает приему пищи, адаптируются столовые приборы, посуда для таких больных. Обучаются повседневным гигиеническим навыкам – умавание, бритье, чистка зубов. Пользование привычными предметами также требует внимания – мобильный телефон, ручка (обучение письму, тренировка почерка), утюг, пульт дистанционного управления. Обучение ведется с учетом возможностей каждого пациента. Эрготерапия позволяет больному адаптироваться к условиям окружающей среды с учетом имеющегося неврологического дефицита, что позволяет снизить зависимость от окружающих и улучшить качество жизни.

Болевой синдром

Иногда можно столкнуться с жалобой на то, что после инсульта болит парализованная рука или болит парализованная нога. Боль может быть, как центрального происхождения, так и вследствие формирования контрактур. Если в первом случае могут помочь только определенного рода препараты, назначаемые врачом, то формирование контрактур можно предотвратить ранним началом ЛФК. Если же контрактуры начали формироваться, то необходимо продолжать лечебную физкультуру или начать, если по каким-то причинам ЛФК не было начато ранее. В свободное от упражнений время сам пациент или его родственники могут пассивно производить движения в суставах, где формируется контрактура, это позволит скорее избавиться от нее.

Как восстановиться после инсульта в домашних условиях

В начале данного абзаца хочется сразу обратить внимание на то, что полного или значимого восстановления только в домашних условиях невозможно!

Восстановление утраченных функций в результате инсульта возможно только в условиях стационара, где с пациентом будет работать множество специалистов.

Все возможности реабилитационного лечения необходимо использовать. Только врач может определить наличие реабилитационного потенциала и точки приложения работы.

Пройдя все возможные курсы лечения, пациент возвращается домой, к сожалению, не всегда восстановление происходит полностью, более того, почти всегда остается какой-либо дефицит.

В этой ситуации и нужно говорить о возможностях домашнего ухода.

- При нарушении двигательных функций задача родных максимально активизировать больного, не давать ему длительное время лежать, усаживать в кресло на максимально длительное время, выполнять упражнения, при возможности ходить – передвигаться на такие расстояния, на которые может больной.

- При речевых нарушениях помогать выполнять задания логопеда (комплекс упражнений должен быть выдан домой), продолжать занятия с логопедом в амбулаторных условиях.

- Также очень важным является профилактика различных осложнений, которые могут возникать у лежачих больных, таких как пролежни, пневмония, нутритивный дефицит, запоры. Для профилактики пролежней используются специальные матрасы, либо переворачивание больного каждые 2 часа и максимально возможная активизация.

- Для профилактики пневмоний — соблюдение рекомендованной консистенции пищи при сохраняющихся нарушениях глотания, а при нормальной функции глотания – дыхательная гимнастика и перкуссионный массаж грудной клетки.

- Питание должно быть полноценным и разнообразным, но согласно некоторым ограничениям (сниженное содержание соли в пище, животных жиров и т.д.).

- Для профилактики запоров могут использоваться слабительные препараты.

Родственникам также нужно обратить особое внимание на соблюдение рекомендаций врача по приему препаратов, в том числе и для профилактики повторного инсульта. Такие препараты необходимо принимать в строго указанных дозах, постоянно, без пропусков. Если больной не может сам справляться с этим, то родственники должны обеспечить своевременный прием лекарств.

В заключение скажу о том, что в современной медицине большое внимание уделяется проблемам инсульта и восстановления после него. Возможности нейрореабилитации большие, но стоит помнить, что многое зависит от состояния пациента, его сопутствующих патологий, объема поражения головного мозга, поэтому многие пациенты не восстанавливаются полностью, но любую возможность реабилитационного лечения необходимо использовать.

Инсульт - острая сосудистая катастрофа, занимающая первое место в структуре инвалидности и смертности. Несмотря на улучшение медицинской помощи, большой процент людей, перенесших инсульт, остаются инвалидами. В этом случае очень важно реадаптировать таких людей, приспособить их к новому социальному статусу и восстановить самообслуживание.

Мозговой инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся стойким дефицитом функций мозга. У мозгового инсульта есть синонимы: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), апоплексия, удар (апоплексический удар). Различают два основных вида инсульта: ишемический и геморрагический. При обоих видах происходит гибель участка мозга, который кровоснабжался пострадавшим сосудом.

Ишемический инсульт возникает из-за прекращения кровоснабжения участка мозга. Чаще всего причиной этого вида инсульта является атеросклероз сосудов: при нем в стенке сосуда вырастает бляшка, которая увеличивается с течением времени, пока не перекроет просвет. Иногда часть бляшки отрывается и в виде тромба закупоривает сосуд. Тромбы образуются и при фибрилляции предсердий (особенно при хронической ее форме). Другими более редкими причинами ишемического инсульта являются болезни крови (тромбоцитоз, эритремия, лейкемия и др.), васкулиты, некоторые иммунологические нарушения, прием оральных контрацептивов, заместительная гормональная терапия.

Геморрагический инсульт возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта - осложнение гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Разрываются видоизмененные сосуды (с бляшками на стенках). Еще одна причина геморрагического инсульта - разрыв артериовенозной мальформации (мешотчатой аневризмы) - которая является особенностью строения сосудов мозга. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз при нем более серьезен.

Как распознать инсульт?

Характерным признаком инсульта является жалоба на слабость в конечностях . Нужно попросить человека поднять обе руки вверх. Если у него действительно случился инсульт, то одна рука хорошо поднимается, а другая может или не подняться, или движение получится с трудом.

При инсульте наблюдается асимметрия лица . Попросите человека улыбнуться, и вы сразу заметите несимметричную улыбку: один угол рта будет ниже другого, будет заметна сглаженность носогубной складки с одной стороны.

Инсульт характеризуется нарушением речи . Иногда оно бывает достаточно очевидным, так что сомнений в наличии инсульта не возникает. Для распознания менее явных речевых нарушений попросите человека сказать: «Триста тридцать третья артиллерийская бригада». При наличии у него инсульта станет заметна нарушенная артикуляция.

Даже если все эти признаки возникают в легкой форме не надейтесь, что они пройдут сами собой. Необходимо вызвать бригаду скорой помощи по универсальному номеру (как со стационарного телефона, так и с мобильного) - 103.

Особенности женского инсульта

Женщины в большей степени подвержены развитию инсульта, дольше восстанавливаются и чаще умирают от его последствий.

Повышают риск инсульта у женщин:

— курение;

— применение гормональных контрацептивов (особенно в возрасте старше 30 лет);

— заместительная гормональная терапия при климактерических расстроцствах.

Нетипичные признаки женского инсульта:

- приступ сильной боли в одной из конечностей;

- внезапный приступ икоты;

- приступ сильной тошноты или боли в области живота;

- внезапная усталость;

- кратковременная потеря сознания;

- резкая боль в груди;

- приступ удушья;

- внезапно участившееся сердцебиение;

- инсомния (бессонница).

Принципы лечения

От раннего начала лечения инсульта зависят дальнейшие перспективы. В отношении инсульта (впрочем, как и в отношении большинства болезней) существует так называемое «терапевтическое окно», когда проводимые лечебные мероприятия наиболее эффективны. Оно длится 2-4 часа, далее участок мозга отмирает, к сожалению, окончательно.

Система лечения пациентов с мозговым инсультом включает три этапа: догоспитальный, стационарный и восстановительный.

На догоспитальном этапе проводят диагностику инсульта и экстренную доставку пациента бригадой скорой помощи в специализированное учреждение для стационарного лечения. На этапе стационарного лечения терапия инсульта может начаться в отделении реанимации, где проводятся неотложные мероприятия, направленные на поддержание жизненно важных функций организма (сердечной и дыхательной деятельности) и на профилактику возможных осложнений.

Особого внимания заслуживает рассмотрение восстановительного периода, потому что зачастую его обеспечение и проведение ложится на плечи родственников пациента. Поскольку инсульты занимают первое место в структуре инвалидности среди неврологических пациентов, и наблюдается тенденция к «омоложению» этого заболевания, каждый человек должен быть ознакомлен с программой реабилитации после перенесенного мозгового инсульта, дабы помочь своему родственнику приспособиться к новой для него жизни и восстановить самообслуживание.

Реабилитация пациентов перенесших мозговой инсульт

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает следующее определение медицинской реабилитации.

Медицинская реабилитация - это активный процесс, целью которого является достижение полного восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций, либо, если это невозможно - оптимальная реализация физического, психического и социального потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в обществе.

Есть часть пациентов, у которых после инсульта происходит частичное (а порою и полное) самостоятельное восстановление поврежденных функций. Скорость и степень этого восстановления зависят от ряда факторов: период заболевания (давность инсульта), размеры и место очага поражения. Восстановление нарушенных функций происходит в первые 3-5 месяцев от начала заболевания. Именно в это время восстановительные мероприятия должны проводиться в максимальном объеме - тогда от них будет максимальная польза. Кстати, очень важно и то, насколько активно сам пациент участвует в реабилитационном процессе, насколько он осознает важность и необходимость восстановительных мероприятий и прикладывает усилия для достижения максимального эффекта.

Условно выделяют пять периодов инсульта:

- острейший (до 3-5 дней);

- острый (до 3 недель);

- ранний восстановительный (до 6 месяцев);

- поздний восстановительный (до двух лет);

- период стойких остаточных явлений.

Основные принципы реабилитационных мероприятий:

- ранее начало;

- систематичность и длительность;

- комплексность;

- поэтапность.

Восстановительное лечение начинается уже в острый период инсульта, во время лечения пациента в специализированном неврологическом стационаре. Через 3-6 недель пациента переводят в реабилитационное отделение. Если и после выписки человек нуждается в дальнейшей реабилитации, то ее осуществляют амбулаторно в условиях реабилитационного отделения поликлиники (если таковое имеется) или в реабилитационном центре. Но чаще всего такая забота перекладывается на плечи родственников.

Задачи и средства реабилитации различаются в зависимости от периода заболевания.

Реабилитация в остром и раннем восстановительном периодах инсульта

Проводится в условиях стационара. В это время все мероприятия направлены на спасение жизни. Когда угроза для жизни пройдет, начинаются мероприятия по восстановлению функций. Лечение положением, массаж, пассивные упражнения и дыхательную гимнастику начинают с первых дней инсульта, а время начала активных мероприятий по восстановлению (активные упражнения, переход в вертикальное положение, вставание, статические нагрузки) индивидуально и зависит от характера и степени нарушения кровообращения в головном мозге, от наличия сопутствующих заболеваний. Упражнения выполняют только у пациентов в ясном сознании и при их удовлетворительном состоянии. При небольших кровоизлияниях, малых и средних инфарктах - в среднем с 5-7 дня инсульта, при обширных кровоизлияниях и инфарктах - на 7-14 сутки.

В остром и раннем восстановительном периодах основными реабилитационными мероприятиями являются назначение медикаментозных средств, кинезотерапия, массаж.

Медикаментозные средства

В чистом виде применение лекарственных средств не может быть отнесено к реабилитации, потому что это скорее лечение. Однако медикаментозная терапия создает тот фон, который обеспечивает наиболее эффективное восстановление, стимулирует растормаживание временно инактивированных клеток головного мозга. Лекарственные препараты назначаются строго врачом.

Кинезотерапия

В остром периоде она проводится в виде лечебной гимнастики. В основе кинезотерапии лежит лечение положением, проведение пассивных и активных движений, дыхательная гимнастика. На основе активных движений, проводимых сравнительно позже, строится обучение ходьбе и самообслуживанию. При проведении гимнастики нельзя допускать переутомления пациента, нужно строго дозировать усилия и постепенно увеличивать нагрузки. Лечение положением и проведение пассивной гимнастики при неосложненном ишемическом инсульте начинают на 2-4-й день болезни, при геморрагическом инсульте - на 6-8-й день.

Лечение положением. Цель: придать парализованным (паретичным) конечностям правильное положение, пока пациент лежит в постели. Следите за тем, чтобы руки и ноги не находились долго в одном положении.

Упражнения динамического характера выполняются прежде всего для мышц, тонус которых обычно не повышается: для отводящих мышц плеча, супинаторов, разгибателей предплечья, кисти и пальцев, отводящих мышц бедра, сгибателей голени и стопы. При выраженных парезах начинают с идеомоторных упражнений (пациент сначала мысленно представляет себе движение, затем старается выполнить его, при этом проговаривает производимые действия) и с движений в облегченных условиях. Облегченные условия подразумевают устранение разными способами силы тяжести и силы трения, которые затрудняют выполнение движений. Для этого активные движения выполняют в горизонтальной плоскости на гладкой скользкой поверхности, используются системы блоков и гамаков, а также помощь методиста, который поддерживает сегменты конечности ниже и выше работающего сустава.

К концу острого периода характер активных движений становится более сложным, темп и число повторений постепенно, но заметно увеличиваются, приступают к проведению упражнений для туловища (легкие повороты, наклоны в стороны, сгибание и разгибание).

Начиная с 8-10 дня (ишемический инсульт) и с 3-4 недели (геморрагический инсульт) при хорошем самочувствии и удовлетворительном состоянии пациента начинают обучать сидению. Вначале ему 1-2 раза в сутки на 3-5 минут помогают принять полусидячее положение с углом посадки около 30 0 . В течение нескольких дней, контролируя пульс, увеличивают и угол, и время сидения. При перемене положения тела пульс не должен увеличиваться более, чем на 20 ударов в минуту; если возникает выраженное сердцебиение, то уменьшают угол посадки и продолжительность упражнения. Обычно через 3-6 дней угол подъема доводят до 90 0 , а время процедуры до 15 минут, затем начинают обучение сидению со спущенными ногами (при этом паретичную руку фиксируют косыночной повязкой для предупреждения растяжения суставной сумки плечевого сустава). При сидении здоровую ногу время от времени укладывают на паретичную - так учат пациента распределению массы тела на паретичную сторону.

Наравне с обучением пациента ходьбе проводят упражнения по восстановлению бытовых навыков: одеванию, приему пищи, выполнению процедур личной гигиены. Упражнения-приемы по восстановлению самообслуживания отражены в таблице ниже.

Массаж

Массаж начинают при неосложненном ишемическом инсульте на 2-4 день болезни, при геморрагическом - на 6-8 день. Массаж проводят, когда пациент лежит на спине и на здоровом боку, ежедневно, начиная с 10 минут и постепенно увеличивая длительность массажа до 20 минут. Помните: энергичное раздражение тканей, а также быстрый темп массажных движений могут увеличить спастичность мышц! При избирательном повышении мышечного тонуса массаж должен быть избирательным.

На мышцах с повышенным тонусом применяются только непрерывное плоскостное и обхватывающее поглаживание. При массаже противоположных мышц (мышц-антагонистов) используют поглаживание (плоскостное глубокое, щипцеобразное и обхватывающее прерывистое), несильное поперечное, продольное и спиралевидное растирание, легкое неглубокое продольное, поперечное и щипцеобразное разминание.

Направление массажа: плече-лопаточный пояс → плечо → предплечье → кисть; тазовый пояс → бедро → голень → стопа. Особое внимание уделяют массажу большой грудной мышцы, в которой обычно повышен тонус (применяют медленные поглаживания), и дельтовидной мышцы, в которой тонус обычно снижен (стимулирующие методы в виде разминания, растирания и поколачивания в более быстром темпе). Курс массажа 30-40 сеансов.

В условиях стационара реабилитационные мероприятия проводятся не дольше 1,5-2 месяцев. При необходимости продолжить восстановительное лечение пациента переводят в учреждение реабилитации амбулаторного типа.

Амбулаторные реабилитационные мероприятия в восстановительном и резидуальном периодах инсульта

На амбулаторное реабилитационное лечение пациентов направляют не ранее чем через 1,5 месяца после ишемического инсульта и 2,5 месяца после геморрагического инсульта. Амбулаторной реабилитации подлежат пациенты с двигательными, речевыми, чувствительными, координаторными нарушениями. Амбулаторная реабилитация, проводимая пациенту, перенесшему инсульт год и более назад, даст положительный эффект при условии наличия признаков продолжающегося восстановления функций.

Основные амбулаторные реабилитационные мероприятия:

— медикаментозная терапия (назначается строго врачом);

— физиотерапия;

— кинезотерапия;

— психотерапия (проводится врачами соответствующих специальностей);

— восстановление высших корковых функций;

— трудотерапия.

Физиотерапия

Проводится под контролем врача-физиотерапевта. Физиотерапевтические процедуры назначаются не ранее чем через 1-1,5 месяца после ишемического инсульта и не ранее чем через 3-6 месяцев после геморрагического.

Пациентам, перенесшим инсульт, противопоказаны:

— общая дарсонвализация;

— общая индуктометрия;

— УВЧ и МВТ на шейно-воротниковую зону.

Разрешается:

— электрофорез растворов вазоактивных препаратов;

— местные сульфидные ванны для верхних конечностей;

— постоянное магнитное поле на шейно-воротниковую область при нарушениях венозного оттока;

— общие морские, хвойные, жемчужные, углекислые ванны;

— массаж шейно-воротниковой зоны ежедневно, курс 12-15 процедур;

— парафиновые или озокеритовые аппликации на паретичную конечность;

— иглорефлексотерапия;

— диадинамические или синусоидально-модулированные токи;

— местное применение токов д’Арсонваля;

— электростимуляция паретичных мышц.

Кинезотерапия

Противопоказание для кинезотерапии - АД выше 165/90 мм.рт.ст., тяжелые нарушения сердечного ритма, острые воспалительные заболевания.

В раннем восстановительном периоде применяются следующие виды кинезотерапии:

1) лечение положением;

2) активные движения в здоровых конечностях;

3) пассивные, активно-пассивные и активные с помощью, либо в облегченных условиях движения в паретичных конечностях;

4) упражнения на расслабление в сочетании с точечным массажем.

Направление проведения упражнений: плече-лопаточный пояс → плечо → предплечье → кисть; тазовый пояс → бедро → голень → стопа. Все движения нужно выполнять плавно, медленно в каждом суставе, во всех плоскостях, повторяя их 10-15 раз; все упражнения обязательно сочетаются с правильным дыханием (оно должно быть медленным, плавным, ритмичным, с удлиненным вдохом). Следите, чтобы не было болезненных ощущений во время выполнения упражнений. Восстановлению правильных навыков ходьбы придается особое значение: важно уделять больше внимания тренировке равномерного распределения веса тела на больную и здоровую конечности, опоры на всю стопу, обучению «тройному укорочению» (сгибанию в тазобедренном, коленном и разгибанию в голеностопном суставах) паретичной ноги без отведения ее в сторону.

В позднем восстановительном периоде часто имеет место выраженное повышение мышечного тонуса. Для его снижения нужно выполнять специальные упражнения. Особенность этих упражнений: при лечении положением паретичные руку и ногу фиксируют на более длительное время. Съемные гипсовые лонгеты накладывают на 2-3 часа 2-4 раза в день, а при значительной спастичности оставляют на ночь.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта, посвященного нейрореабилитации. Поговорим сегодня и подробнее рассмотрим последствия инсульта – ишемического и геморрагического, а также все, что с этим связано.

Последствия инсульта.

Нарушения каких-либо функций после инсульта находятся в прямой зависимости от его тяжести, а тяжесть, в свою очередь, от величины очага и его расположении в головном мозге.

Характер и стойкость последствий инсульта зависит от величины очага в головном мозге и его локализации.

Конечно же, справедливо будет отметить, что величина очага и его локализация- это далеко не все факторы, определяющие стойкость глубину неврологических нарушений, к которым привел перенесенный инсульт, последствия которого (характер и их выраженность) могут серьезно варьировать, в зависимости от конкретного случая. От чего это зависит?

Стойкость последствий находится в сильной взаимосвязи со временем и объемом проведенного лечения и реабилитации, но об этом поговорим немного позже, читайте дальше.

Степень нарушения функций после инсульта не всегда имеют стойкий характер. При малом инсульте- последствия могут быть минимальны или даже отсутствовать, но такое бывает не так часто. Мы же обсудим случаи, когда эти последствия есть и они стойкие. Подробнее разберем какие именно последствия инсульта бывают и в чем они выражаются. Ниже перечислены наиболее значимые нарушения функций организма, которые бывают после перенесенного инсульта.

Правосторонний и левосторонний гемипарез

Одно из самых распространенных стойких последствий инсульта- это снижение силы в половине тела- . Как правило, после инсульта наблюдается снижение мышечной силы в одной из сторон тела, которая противоположная поврежденному полушарию мозга: если стойким последствием является гемипарез левой стороны тела, инсульт при этом происходит в правом полушарии. По такому же принципу и гемипарез правой стороны тела, инсульт при котором наблюдается в левом полушарии. То есть, очаг инфаркта в головном мозге находится в противоположном пораженной половине тела полушарии.

Бывает и такое, что инсульт приводит к полному отсутствию мышечной силы в половине тела, которая называется гемиплегия. При гемипарезе человек испытывает затруднения при передвижении, при гемиплегии- затруднения еще более значительны. Проще говоря, гемиплегия- это паралич в половине тела (полное отсутствие движений).

Нарушаются привычные движения в теле, многим людям приходится учиться заново выполнять обычные повседневные действия, чтобы быть в состоянии ухаживать за собой, уметь принимать пищу, переодеваться и ходить. Вообщем, делать всё то, что до болезни считалось предельно простым и обычным в выполнении. Именно снижение мышечной силы в половине тела- главная причина инвалидизации человека после перенесенного нарушения мозгового кровообращения. Именно из-за этого пациенты теряют возможность самостоятельно передвигаться- или теряют эту способность полностью или она значительно нарушается.

Как уже описали Ваше, походка после инсульта может нарушаться часто, человек при этом начинает передвигаться с большим трудом. В отдельных случаях могут понадобиться вспомогательные приспособления- специальные ходунки, опорная трость или костыль. Развивается характерная поза Вернике-Манна при ходьбе. Могут страдать отдельные части тела без вовлечения всей половины тела. В зависимости от пораженной половины тела, различают левосторонний и правосторонний гемипарез.

Центральный прозопарез

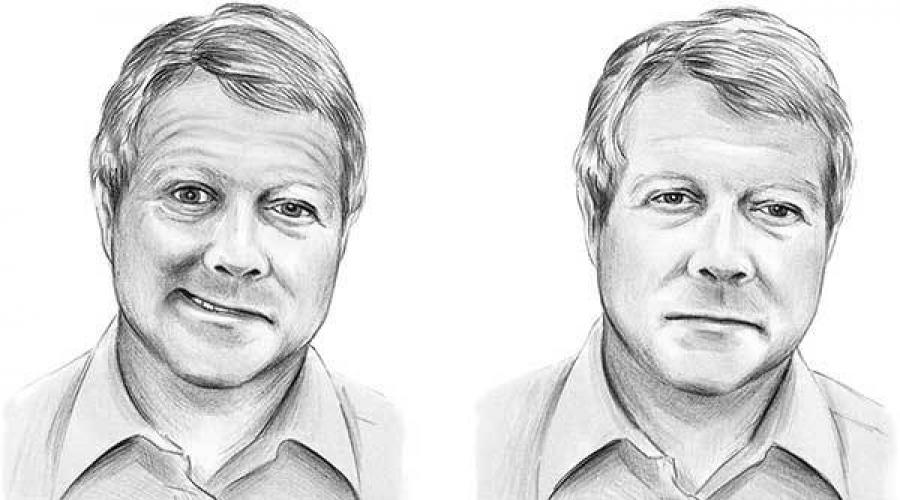

Рис.1. Центральный парез лицевой мускулатуры (центральный прозопарез)

Рис.1. Центральный парез лицевой мускулатуры (центральный прозопарез)

Следующим, одним из самых частых последствий является так называемый центральный прозопарез, при котором страдает мимическая мускулатура, в результате чего наблюдается асимметрия лица, как на рисунке 1 . При этом снижение силы наблюдается не во всей половине лица, а только в нижней её части, захватывая рот, щёку, губы.

Веки и глаза при этом параличе мимической мускулатуры остаются незатронутыми, не смотря на это перекос достаточно заметен и доставляет дискомфорт не только во время приема пищи или жидкости. Центральный прозопарез регрессирует по мере восстановления после инсульта.

При центральном прозопарезе затруднены прием пищи и употребление жидкости. Человек испытывает явный дискомфорт при выполнении каких-то действий мимической мускулатурой. Привычные эмоции выражать сложнее, из-за снижение силы в мимических мышцах нарушается звукообразование и начинает страдать речь.

Ощутимое неудобство приносит сам дефект чисто с косметической стороны. Перекос лица вызывает большой эмоциональный дискомфорт, особенно при общении с другими людьми. Это может явиться причиной замкнутости и отреченности от общения с другими и вызвать глубокую депрессию.

Нарушение речи

Нарушения речи после инсульта также встречается довольно часто, одновременно с этим и является одним из самых первых признаков наступившего (наступающего) нарушения мозгового кровообращения. Нарушение речи- результат повреждения речевых центров мозга, представляющее собой частичную или полную утрату способности говорить и воспринимать чужую речь, называемую афазией.

По статистике, такие нарушения наблюдаются у четверти всех людей, переживших инсульт, последствия их могут быть достаточно стойкими. Порой, человеку трудно говорить, ввиду нарушения владения речевым аппаратом и речь таких людей нечеткая, будто «каша во рту», а называется такое нарушение . Дизартрия чаще встречается при стволовом инсульте или локализации этого очага в коре головного мозга. Следующим нарушением речи является афазия.

Афазия – это полное отсутствие речи. Афазия бывает нескольких видов, назовем некоторые из них- при поражении речевого центра, ответственного за произношение речи развивается моторная афазия. При расположении очага инсульта в центре речи, ответственном за её восприятие развивается так называемая сенсорная афазия. При сенсорной афазии человек не понимает что ему говорят и не понимает что ему нужно ответить. При поражении обоих центров- смешанная или сенсо-моторная афазия. “Чистая” форма афазии встречается крайне редко, а при инсульте чаще всего встречается именно смешанная форма.

Существуют и другие разновидности нарушений речи после инсульта, подробно о которых мы остановимся в следующих статьях о нарушении речи. А теперь идем дальше… Помимо перечисленных нарушений встречаются и следующие последствия инсульта.

Нарушения координации движений

Нарушение кровообращения в отделах центральной нервной системы, отвечающей за координацию движений и в результате инсульта может привести к координации движений, которая называется атаксия. Нарушения координации движений чаще происходит при стволовом инсульте и обусловлено это тем, что в стволовой части головного мозга находятся центры координации движений в нашем организме.

Бывает разной степени выраженности. При наиболее благоприятном случае эти вестибулярные нарушения проходят в течение первых суток с момента острого нарушения мозгового кровообращения. В других- более тяжелых случаях, шаткость при ходьбе и головокружения сохраняются на более длительный период и могут продолжаться месяцами.

Нарушения зрения

Могут быть нарушения со стороны зрения самого разнообразного характера. Нарушение зрения зависит от локализации инсульта и величине очага. Чаще всего нарушение зрения проявляется в виде выпадения полей зрения (гемианопсия). При этом, как вы уже догадались, выпадает половина или четверть зрительной картины. Если выпадает четверть картинки, это называется квадрантная гемианопсия.

Прочие последствия

- Нарушения слуха (гипоакузия), обоняния (гипо-, аносмия), потеря навыков движений при сохраненной в них силе (апраксия) и прочие нарушения, которые можно и нужно лечить, реабилитация в данном случае очень важна и должна проводиться своевременно.

- Нарушение чувствительности после инсульта. Нарушение чувствительности после инсульта может быть разного характера, но чаще всего это утрата способности ощущать боль, распознавать тепло, холод и часть тела, как таковую. Так же возможно появление болевого синдрома, носящего самый разнообразный характер и локализацию. Чаще всего имеет место снижение чувствительности в каких-либо участках тела, это явление называется гипестезия.

Указанные нарушения функций вполне могут проявляться и как первые признаки инсульта в самом дебюте заболевания и сохраняться на неопределенно долгое время при отсутствии активного восстановления нарушенных неврологических функций. Обратите внимания, что степень выраженности всех указанных изменений и их стойкость напрямую зависят от величины очага и характера инсульта. О факторах, которые играют главные роли в развитии ишемического инсульта и формировании его последствий подробнее читайте .

Депрессия

Депрессия – еще одно последствие инсульта, способное перечеркнуть любые усилия врача и близких людей по восстановлению утраченных функций. По некоторым данным, до 80% перенесших инсульт, страдают депрессией в той или иной степени выраженности. Это довольно серьезное последствие, которое можно и нужно лечить.

Кроме настроя на восстановление, дополнительным не менее важным “бонусом” устранения депрессии будет противоболевой эффект. Давно доказано, что депрессия может усиливать боли у человека, а при инсульте боли – не редкое явление. Назначение антидепрессантов может помочь в решении этой проблемы.

Крайне важно назначение “правильного” антидепрессанта, так как некоторые из них могут вызывать “тормозящий эффект”, который в отдельных случаях так же может снизить стремление человека к выполнению рекомендаций врача и активизации для лучшей реабилитации.

Инсульт, последствия которого остались после курса лечения в больнице- явление частое. Таким людям необходим курс полноценной реабилитации, который, зачастую, начинается уже в больнице. Сам курс реабилитации назначается индивидуально, в зависимости от выраженности и стойкости последствий, а также от времени, которое прошло с момента инсульта и общего состояния пациента.

Если в больнице не удалось до конца восстановить человека после перенесенного инсульта, то дальнейшее лечение желательно проводить в специализированном реабилитационном центре.

Читайте о примере такого реабилитационного центра в статье .

Нарушение мозгового кровообращения или инсульт – болезнь тяжелая, часто приводящая к смерти.

Многие из перенесших инсульт утрачивают работоспособность, становятся инвалидами.

Могут ли больные вернуться к полноценной жизни и сколько живут после инсульта? Ответим на этот вопрос в статье.

Еще не так давно нарушение кровоснабжения мозга считалось болезнью достаточно зрелых людей.

Еще не так давно нарушение кровоснабжения мозга считалось болезнью достаточно зрелых людей.

Вызывающие его факторы (гипертензия, сердечная недостаточность, атеросклероз) наблюдались чаще всего после 45 – 50 лет.

Но сегодня инсульт «помолодел». Сосудистые катастрофы поражают и в более раннем возрасте. Это затрудняет своевременную правильную диагностику заболевания. Органические поражения нервной системы врачи иногда принимают за расстройства психогенного характера.

Кровообращение головного мозга резко нарушается в результате двух основных причин. Состояние, когда кровеносные сосуды сужаются или закупориваются, лишая участок мозга питания, называется ишемическим инсультом. Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг или в его оболочки в результате разрыва сосудов.

Что провоцирует ишемический инсульт в молодом и среднем возрасте:

- атеросклероз, гипертония – характерные причины острых сосудистых катастроф у пациентов обоих полов;

- кардиогенная эмболия, ревматизм сердца, длительный прием оральных контрацептивов – факторы риска для женщин;

- травмы сосудов шеи – мужские факторы риска.

- артериальной гипертензией;

- артериовенозными аневризмами и другими патологиями сосудов мозга;

- системными болезнями крови.

Есть еще ряд факторов, способствующих развитию инсультов любой формы:

- инфекционные заболевания – менингит, энцефалит, туберкулез;

- доброкачественные и злокачественные опухоли мозга;

- повышенная свертываемость крови;

- неправильный образ жизни – курение, злоупотребление алкоголем, переедание, вызывающее лишний вес, гиподинамия, стрессовые состояния.

Во время вынашивания ребенка женщины подвержены геморрагическому инсульту чаще мужчин в 8 – 9 раз.

Инсульты у лиц пожилого возраста

Уже после достижения 55-летнего возраста растет риск развития нарушений кровообращения головного мозга, удваиваясь каждые следующие 10 лет.

Уже после достижения 55-летнего возраста растет риск развития нарушений кровообращения головного мозга, удваиваясь каждые следующие 10 лет.

Три четверти случаев приходятся на пациентов, которым исполнилось 65 лет и старше.

В этом возрасте повторные инсульты бывают в 3 раза чаще, чем у более молодых людей, перенесших сосудистую атаку.

У пожилых болезнь и протекает сложнее, и последствия болезни более тяжелые. Это может быть вызвано:

- возрастными физиологическими изменениями головного мозга;

- выраженной гипертензией, плохо поддающейся лечению;

- наличием мерцательной аритмии и других сердечных заболеваний;

- повышенным уровнем холестерина, который откладывается на стенках сосудов;

- различными хроническими болезнями.

В пожилом возрасте в результате обширного инсульта возникает потеря сознания и коматозное состояние. После этого крайне сложно полностью восстановить сознание. Поэтому прогноз на постинсультный период часто неутешительный.

Чаще у пожилых людей развивается ишемическая форма инсульта. Но в любом случае, заболевание протекает более агрессивно, ткани мозга поражаются быстрее, чаще возникают параличи, восстановление проходит сложно, степень инвалидизации высока. Люди преклонного возраста чаще умирают от инсульта.

Сколько лет живут люди после инсульта?

Статистика показывает, что продолжительность жизни после перенесенного кровоизлияния, может составлять 10 лет и более, но в то же время в самых тяжелых случаях, летальность сразу после инсульта — не исключена.

Статистика показывает, что продолжительность жизни после перенесенного кровоизлияния, может составлять 10 лет и более, но в то же время в самых тяжелых случаях, летальность сразу после инсульта — не исключена.

Результаты наблюдений показали:

- в первый месяц с момента наступления инсульта летальный исход наступает у 30 – 35% пациентов;

- на протяжении первого года после перенесенного инсульта умирает половина больных.

Опасны повторные нарушения кровоснабжения мозга. В среднем, если после первого инсульта продолжительность жизни составляет около 9 лет, то вторая атака намного сокращает срок жизни – от 2 до 3 лет.

Сколько живут люди после второго инсульта:

- вероятность в первый год наблюдается у 5 – 15% пациентов;

- в течение 5 лет – у 42% мужчин и у 25% женщин.

Причина в том, что факторы, приводящие к сосудистой катастрофе, после первого ее проявления сохраняются в организме – предрасположенность к образованию тромбов в сосудах, поражения артерий в результате атеросклероза, гипертония, сердечные патологии.

Продолжительность жизни после инсульта зависит от нескольких факторов:

- Тяжесть приступа, объем поражения мозга – степень атаки бывает так высока, что приводит к летальному исходу или сокращению срока жизни в разы.

- Последствия сосудистой катастрофы – обширные параличи обрекают больного на лежачее положение. Без должного ухода это чревато развитием пневмонии и пролежней.

- Общее состояние здоровья.

- Обездвиженность после болезни вызывает тромбообразование в ногах. Оторвавшись, тромб может попасть в легкие, вызвать тромбоэмболию и привести к смерти.

- Возраст – важный фактор. Более молодые люди обычно живут после инсульта дольше.

- Обеспечение безопасности больного – исключить возможные падения из-за головокружений и слабости в ногах. Переломы, особенно шейки бедра, у пожилых людей лечатся с большим трудом.

Каждый последующий инсульт несет наибольший риск для больного. О прогнозе повторного инсульта расскажем . А также о том, как избежать рецидива.

Статистика смерти от инсульта

Инсульт занимает второе место в печальном списке болезней, от которых умирает больше всего людей, лидирует здесь ишемическая болезнь сердца.

Каждый год во всем мире от нарушений мозгового кровообращения страдают порядка 6 миллионов человек. В России ежегодно диагностируется 450 тысяч инсультов, а умирают по этой причине вчетверо больше больных, чем в странах Северной Америки.

Статистика такова:

- смертность от сосудистых катастроф выше у женщин – порядка 39%;

- у мужчин показатель летальности – от 25 до 29%;

- ишемические атаки головного мозга фиксируются намного чаще – более, чем в 80% случаев, смертность от них составляет порядка 37%;

- при геморрагических инсультах показатели летальных исходов более высокие – умирают до 82% пациентов.

Сколько пациент проживет после инсульта, во многом зависит от него самого и его окружения. Больной должен придерживаться всех рекомендаций лечащего врача, а задача близких – окружить родного человека заботой и помочь ему в реабилитации после тяжелого недуга.

Видео на тему

Существует два способа описать их:

- Единая временная линия.

- «Уникальная» временная линия, которая отражает восстановление отдельных людей, перенесших инсульт.

Оба подхода полезны.

Единая временная линия

Единая временная линия - это усредненный процесс восстановления после инсульта. Она дает общее представление о том, на каком этапе восстановления находится перенесший инсульт. Если человек говорит: «Инсульт был у меня семь месяцев назад», - то врачи и терапевты могут сделать определенные предположения о том, на какой стадии восстановления он находится. Единая временная линия также полезна в исследованиях, в частности, для определения группы перенесших инсульт, которым проводится лечение. Например, исследование может включать «людей, у которых прошло 3-5 месяцев после инсульта».

Четыре стадии инсульта на единой временной линии выглядят так:

- Сверхострая: 6 часов от первых симптомов.

- Острая: первые 7 дней.

- Подострая: после первых 7 дней до 3 месяцев.

- Хроническая: после 3 месяцев до конца жизни.

«Уникальная» временная линия

«Уникальная» временная линия основана на исследованиях с использованием сканирования головного мозга людей, перенесших инсульт. Данные научные изыскания показывают, что каждый инсульт протекает по-своему. Люди, перенесшие инсульт, входят в определенные фазы восстановления и выходят из них в разное время.

Выбор наилучшего варианта стратегии отчасти зависит от того, на каком этапе восстановления находится переживший инсульт. Каждая стратегия работает на определенной стадии.

Выяснение того, в какой фазе пребывает перенесший инсульт, часто является вопросом простого наблюдения. То, как двигается тело, позволяет понять, что происходит в мозге. Сам переживший инсульт и окружающие способны помочь определить стадию восстановления после болезни.

Сверхострая фаза

При обеих формах временной линии сверхострая стадия одинакова: от первых симптомов до 6 часов после инсульта.

Как только обнаруживается первый симптом, время пошло! Некоторые перенесшие инсульт не получают экстренной помощи в течение сверхострого периода. Это печально, потому что это единственный период, в который можно использовать агрессивный лекарственный препарат, разрушающий тромб. Данное лекарственное средство, называющееся ТАП (тканевой активатор плазминогена), является тромболитиком («тромбо» - тромб, «литик» - разрушающий). (Внимание: ТАП противопоказан при геморрагических инсультах.) Восстановление у перенесших инсульт, которые получают ТАП, обычно происходит лучше и быстрее. Именно поэтому жизненно важно распознавание инсульта и получение экстренной помощи. Чем скорее перенесший инсульт сможет добраться до больницы, тем больше у него шансов получить ТАП. Буквально: время - это мозг. Другие медицинские вмешательства, которые могут спасти мозг, также осуществляются в эту фазу. Оказание неотложной медицинской помощи существенно не только для спасения как можно большего количества мозга, часто это имеет огромное значение для спасения жизни перенесшего инсульт.

Какова лучшая стратегия восстановления во время сверхострой фазы?

Самое важное, что могут сделать перенесший инсульт и его опекуны, чтобы помочь восстановлению, - как можно скорее обратиться за неотложной медицинской помощью. Позвоните по номеру 911. Потерянное время - это потерянный мозг. В течение этого периода не происходит никакого восстановления. Если пациент в сознании, медработники могут провести тесты на движения, которые дадут информацию о степени поражения в результате инсульта. Однако на этой стадии следует сосредоточиться прежде всего на двух задачах:

- Спасение жизни пациента.

- Спасение как можно большего количества мозга.

Острая фаза

Во время острой фазы в мозге появляются две области.

- убито инсультом;

- все его нейроны (нервные клетки) мертвы;

- не имеет никаких шансов на перестройку мозга (нейропластичность);

- образует в мозге полость, которая заполняется жидкостью.

Пенумбра:

- намного больше, чем ядро;

- представляет миллиарды и миллиарды нейронов;

- жива, но едва-едва;

- в итоге станет полезной или бесполезной областью мозга в зависимости от того, что делается во время реабилитации.

Инсульт вызывает прекращение кровоснабжения ядра и пенумбры, так как кровеносные сосуды или закупорены (при инсульте с закупоркой сосудов), или разорваны (при инсульте с кровоизлиянием).

Остановка кровоснабжения приводит к смерти ядра. Пенумбра остается живой, но едва-едва. Поскольку главный кровеносный сосуд (по крайней мере, временно) не работает, пенумбра использует меньшие кровеносные сосуды для продолжения жизни. Нейроны в пенумбре получают достаточно крови, чтобы не погибнуть во время острой фазы, но меньше, чем нужно. Из-за пониженного кровоснабжения нейроны в пенумбре не в состоянии выполнять свою работу.

Но для миллиардов нейронов в пенумбре есть еще одна проблема.

Повреждение любой части тела приводит к тому, что многие системы организма приходят на помощь пострадавшей области. Вспомните опухлость, вызванную подвернутой лодыжкой или ушибленной рукой. То же самое происходит с пенумброй после инсульта. В нее поступают кальций, катаболические ферменты, свободные радикалы, оксид азота и другие химические вещества. И эта зона оказывается залитой «метаболическим супом», предназначенным для содействия выздоровлению, что и вызывает набухание. Хотя такая смесь химических веществ помогает в выздоровлении, она обеспечивает скудную среду для работы нейронов.

Таким образом, пенумбра испытывает две проблемы, вызванные инсультом:

- Недостаточное кровоснабжение.

- Смесь химических веществ, мешающих функционированию нейронов.

Эти два фактора приводят в бездействие большую область мозга (пенумбру). Нейроны в ней живы, но «оглушены». Для обозначения данного явления используется специальный термин «кортикальный шок». У многих перенесших инсульт это приводит к параличу. Но паралич во время острой фазы необязательно будет постоянным. У некоторых переживших инсульт нейроны пенумбры снова начинают работать. Восстановление пенумбры происходит на следующем этапе - в под острой фазе.

Какова стратегия восстановления во время острой фазы?

Интенсивная терапия во время острой фазы - это плохая идея.

Во время острой фазы мозг остается в очень болезненном состоянии. Нейроны пенумбры особенно уязвимы. Рассмотрим исследования на животных, у которых вызывали инсульт. У тех из них, кого заставляли выполнять слишком много заданий через короткий промежуток времени после инсульта, поражение мозга усиливалось. В исследованиях на людях результаты интенсивной реабилитации (большое количество нагрузок вскоре после инсульта) в лучшем случае были неоднозначными. Ученые продолжают искать ответ на вопрос: «Какие нагрузки будут чрезмерными во время острой фазы?» И пока он не найден, правила просты:

- следуйте рекомендациям врачей;

- прислушивайтесь к советам терапевтов и медсестер;

- не напрягайтесь.

Интенсивные усилия во время острой фазы повредят восстановлению. Но это не означает, что никакой терапии не должно быть. Многим больным врачи прописывают постельный режим в течение первых 2-3 дней после инсульта. Однако даже в это время начинается лечение. Врачи часто делают пассивные (без какого-либо усилия пациента) движения перенесшему инсульт, то есть перемещают его конечности по их амплитуде движения. Эти действия помогут сохранить длину мышц и здоровье суставов.

Как только врач отменит постельный режим, терапевты будут использовать собственные клинические оценки, чтобы осторожно и безопасно восстановить движения пережившего инсульт. Во время острой фазы большая часть терапии проводится «у койки больного» (в комнате пациента). Терапевты начинают бережное восстановление движений. Врачи, которые работают с пациентами в острой фазе, часто описывают свой подход к лечению простой фразой: «Мы делаем то, что пациент может делать безопасно».

Прежде чем проводить терапию в острой фазе, врачи проверят:

- способность здраво рассуждать и понимание правил безопасности;

- способность выполнять команды;

- ориентацию во времени и пространстве (например, «Где вы находитесь? Кто я? Какое сейчас время суток, сезон» и т. д.?) (Многие пациенты могут чувствовать себя оскорбленными из-за таких простых вопросов; однако они важны для установления степени безопасности терапии.);

- память;

- способность решать задачи;

- зрение;

- способность активно двигать конечностями (амплитуду активных движений, или ААД);

- силу;

- тонкую двигательную координацию;

- ощущения.

После проведения оценки лечение начинается с очень простых движений и действий. Например, если это будет безопасно, то врачи помогут перенесшим инсульт:

- дотягиваться до объектов, трогать или брать их рукой/кистью с больной стороны;

- садиться на край кровати;

- менять положение с сидячего на стоячее;

- ходить.

Во время острой фазы внимательно прислушивайтесь к рекомендациям терапевтов. Терапевты, так же как врачи и медсестры, посоветуют вам, какие стратегии восстановления следует использовать. Опекуны тоже могут быть полезны, действуя по совету терапевта, когда перенесший инсульт наиболее активен. Работа опекуна может включать все что угодно - от разговора с перенесшим инсульт до поощрения его выполнить основные движения (например, разжать и сжать руку).

Кроме того, опекуны имеют большое значение для восстановления во время острой фазы, поскольку они нередко проводят с перенесшим инсульт много часов в день и могут сообщить врачам об изменениях в его способности двигаться. Например, человек после инсульта вообще не способен согнуть локоть в понедельник. Затем - без каких-либо упражнений - в среду он может согнуть локоть на несколько градусов. Это явление известно как спонтанное выздоровление, и его крайне важно распознать по двум причинам:

- Это признак подострой фазы (которая обсуждается далее).

- Это указывает на то, когда можно начинать действительно трудную и эффективную работу.

Если вы ухаживаете за перенесшим инсульт и наблюдаете спонтанное выздоровление, сообщите об этом врачу! Самая В8.ЖН8.Я фаза восстановления (подострая) началась!

Подострая фаза

| Начинается | Заканчивается |

|---|---|

| Первые нейроны пенумбры снова начинают функционировать | Все нейроны пенумбры функционируют |

Для многих людей, перенесших инсульт, подострая фаза - это время большой надежды. На этой стадии отмечается огромный приток нейронов, который позволяет пережившему инсульт выздоравливать в быстром темпе. Значительная часть восстановления считается спонтанным выздоровлением (существенным восстановлением с небольшим усилием). Причина этого быстрого спонтанного выздоровления состоит в том, что нейроны, которые были «отключены», снова «включаются». У некоторых перенесших инсульт во время подострой фазы отмечается почти полное восстановление. Другие пережившие инсульт не столь удачливы. Им требуется больше времени, чтобы вновь «включить» нейроны, так как у них есть одна проблема с пенумброй.

Проблема с пенумброй

Мозг подчиняется правилу «что не используешь, то теряешь». Если нейроны пенумбры не заставлять снова работать, они прекращают это делать. Данный процесс (утрата функций неиспользуемыми нейронами) известен как феномен «разучился использовать».

Но почему бы не использовать нейроны пенумбры? Конечно, перенесшего инсульт будут поощрять двигаться. А движения, которые выполняет переживший инсульт, приведут в действие нейроны и не позволят развиться феномену «разучился использовать», не так ли? Для меньшинства людей после инсульта это именно так. У этих «счастливчиков», перенесших инсульт, быстро восстанавливаются функциональные (применимые, практические) движения и никогда не развивается феномен «разучился использовать».

Но многие перенесшие инсульт «учатся» не использовать нейроны. По большей части причина феномена состоит в том, что система управляемого медицинского обслуживания навязывает терапевтам подход «встреть его, поприветствуй, вылечи и выставь на улицу». Врачи руководствуются «правилом № 1»: обеспечьте их безопасность, функциональность и отправьте за дверь. Функциональность действительно является конечной целью. Но для переживших инсульт, у которых еще не восстановились функции, есть лишь один способ «выйти за дверь»: компенсация (использование конечностей только здоровой стороны). Задействование здоровой стороны в выполнении всех движений означает, что у нейронов в пенумбре не будет нагрузки, необходимой для включения их в работу. Когда нейроны пенумбры становятся пригодными для использования, от них никто ничего не просит - так развивается феномен «разучился использовать».

Какова лучшая стратегия восстановления во время подострой фазы?

Подострая фаза - самая важная стадия в процессе восстановления. Его степень определяется интенсивностью и качеством усилий именно в это время. Успешное прохождение подострой фазы обеспечивает высший уровень восстановления.

В ходе подострой фазы миллиарды нейронов, выживших после инсульта, обретают способность вернуться к работе. Точка, в которой каждый нейрон становится готовым к действию, является началом хронического периода (который мы обсудим далее).

Большая часть восстановления во время подострой фазы обусловлена «включением» нейронов, которые были «выключены». Это суть спонтанного выздоровления: недоступные для работы нейроны на подострой стадии становятся способными к ней. В течение этой фазы у многих перенесших инсульт есть возможность «прокатиться на волне спонтанного выздоровления». Все хотят поставить излечение себе в заслугу. Перенесший инсульт может сказать что-то наподобие: «Я успешно выздоравливаю, потому что я действительно упорно работаю над этим», - а терапевт будет считать, что перенесший инсульт выздоравливает из-за интенсивной терапии. Но в значительной мере восстановление во время подострой фазы происходит благодаря тому, что миллиарды и миллиарды нейронов снова становятся пригодными к использованию. Как спадает опухлость после травмы мышцы, так спадает и набухание после инсульта, в результате чего нейроны способны вернуться к работе.

Хроническая фаза

В определенный момент все нейроны пенумбры восстанавливают функциональность, поэтому «волна», на которой можно прокатиться, исчезает. Это признак наступления хронической фазы.

Когда заканчивается подострая фаза и начинается хроническая фаза, у перенесшего инсульт есть два вида нейронов. Назовем их «рабочими нейронами» и «ленивыми нейронами».

Рабочие нейроны

Некоторые нейроны чувствуют себя вполне нормально и сразу возвращаются (во время подострой фазы) к тому, что они делали до инсульта.

Например, нейроны могут вернуться к...

- ...сгибанию локтя, далее к...

- ...подниманию ноги во время ходьбы, далее к...

- ...контролю над движениями рта во время речи, далее к...

- ...разжиманию руки...

- и т. д.

Рабочие нейроны снова берут на себя свои обязанности. Именно эти нейроны, включаясь в работу во время подострой фазы, обеспечивают спонтанное выздоровление.

«Ленивые» нейроны

У этих нейронов никогда не просят что-либо делать после инсульта. В результате процесса, известного как феномен «разучился использовать», они временно не работают. Как верно и для остальной части мозга, каждый нейрон подчиняется правилу «что не используешь, то теряешь». «Ленивые» нейроны теряют связи между собой и другими нейронами, которые называются «синаптическими связями».

Обычно нейроны используют связи, общаясь с другими нейронами. Когда это взаимодействие происходит, они остаются в рабочем состоянии. Если нейрон не контактирует с другими нейронами, связи утрачиваются. Это суть принципа работы мозга «что не используешь, то теряешь». У каждого из этих нерабочих нейронов теряются дендриты - ответвления, обеспечивающие связи между нейронами. Слово «ответвления» здесь подобрано удачно. На самом деле для обозначения укорачивания этих ответвлений есть специальный термин «обрезка» (или «прунинг») - подобно обрезке ветвей кустов или деревьев. Ученые используют выражения «обрезка дендритного разветвления» или «дендритный прунинг». Именно это происходит с «ленивыми» нейронами под влиянием феномена «разучился использовать». Они теряют связи.

Хронический период начинается, когда все нейроны пенумбры стали или рабочими, или «ленивыми». К этому моменту у перенесшего инсульт больше не отмечается спонтанного выздоровления. Врачи могут распознать эту стадию восстановления - ее относительно легко увидеть. Перенесший инсульт больше не выздоравливает. Клиницисты называют это плато. Из-за требований системы управляемого медицинского обслуживания (страховых компаний) терапевты обязаны выписывать (заканчивать лечение) переживших инсульт, состояние которых вышло на плато. Идея такова: «Этот пациент больше не поправляется. Зачем нам оплачивать дальнейшее лечение?»

Для многих людей, перенесших инсульт, плато может не быть постоянным. Исследователи обнаружили два особых метода преодоления плато во время хронической фазы.

- Включение в работу «ленивых» нейронов.

- Подключение других нейронов мозга к выполнению функций, утраченных во время инсульта.

Включение в работу «ленивых» нейронов

Реактивация «ленивых» нейронов известна как «устранение феномена "разучился использовать"». Идея состоит в том, чтобы нагрузить «ленивые» нейроны так, чтобы они были вынуждены устанавливать новые связи с соседними нейронами (здесь ключевое слово - «выкуждены»), В действительности один из способов заставить нейроны использовать неактивированные связи называют «вынужденным использованием». Вынужденное использование - часть терапии вынужденными движениями, при которой здоровой конечности не позволяют производить какие-либо действия. Это побуждает больную конечность выполнять трудную и неудобную работу. Но именно такая работа заставляет мозг перестраиваться. Изменение мозга (также известное как научение) - трудная задача, будь то изучение иностранного языка или обучение игре на скрипке. Ключом к научению, включая преобразование после инсульта, является сложность заданий. Когда мы заставляем «ленивые» нейроны дотянуться до других нейронов, это приводит к формированию новых связей между ними. Принуждение «ленивых» нейронов к установлению связей является одним из способов выздоровления после инсульта во время хронической фазы.

Подключение других нейронов мозга к выполнению функций, утраченных во время инсульта

Мозг «пластичен» и, подобно пластику, который можно найти везде - от автозапчастей до пластмассовых бутылок, - он может меняться физически. Чтобы пластмассовая бутылка изменила форму, ее нужно нагреть. Чтобы изменился мозг, ему нужна интенсивная нагрузка. Вот пример проявления пластичности после инсульта.

Нейроны из различных частей мозга готовы выполнять задачи, которые прежде их никогда не просили выполнять. Это способность к пластичности, и люди, перенесшие инсульт, вполне могут использовать ее в хронической фазе. Сложные задания заставляют другие нейроны в мозге выполнять функции, утраченные во время инсульта.

Какова лучшая стратегия восстановления во время хронической фазы?

Ниже приведены общие правила восстановления в течение хронической фазы. Обратите внимание, что описаны различные стратегии, которые помогают перенесшим инсульт добиться успеха во время хронической фазы.